二泊三日の北海道ツアーで、その二日目の11月21日午前中に博物館・網走監獄を見学してきた。 今回のツアーで印象に残ったのと、多くの写真撮影してきたので、ツアー記(その2)ということで記事にしました。

1.網走市内

当日の朝、サロマ湖湖畔のホテルをバスで出発し、国道238号線経由で常呂の街中を経て、網走市を目指す。

ツアー客には網走にある博物館・網走監獄に行く組と、天都山山頂にあるオホーツク流氷館に行く組とが

あって、博物館まで同行することになる。行き先は前日に選択していて、網走監獄の見学コースを選択していた。

網走市内に入って、茶色い煉瓦塀の向こう側が、現在の刑務所だとバスガイドが紹介していた。

今は定員より収容者が少なく空室率が高いとのこと。バス車窓から現在の刑務所の煉瓦塀を撮影。

天都山の流氷館に向かう途中に、博物館・網走監獄はあって、博物館組はここで下車する。

残りの流氷館組はバスでそのまま天都山山頂へ向かう。

バスが停車した駐車場は、ちょうど博物館の裏側にあり、博物館出口前を通り、表にある入口に向かう。

博物館内に哨舎(見張のための小屋)が見える。

なお、博物館は1983年に開館していて、19世紀後半から20世紀初頭にかけて建てられた建物を、 移築復原したり、再現構築したりしている。

2.博物館・網走監獄

2.1 見学ルート

博物館・網走監獄には、団体料金\880/人で入場し、専属ガイドの案内で、1時間程、博物館内を見学をした。

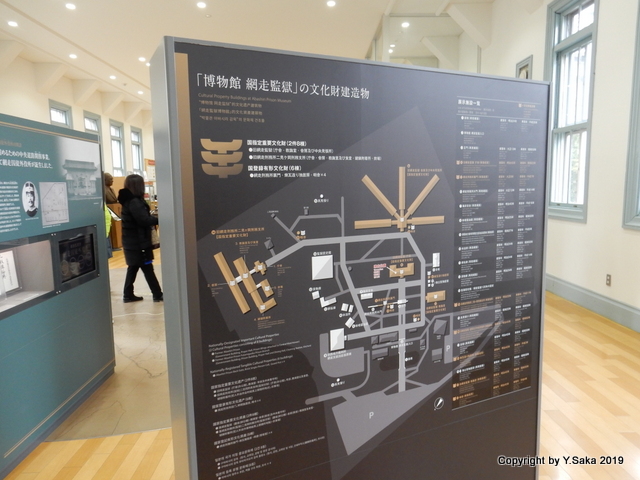

博物館の敷地にある建物案内図を拡大して表示した。写真3。

茶色で示された建物が国指定重要文化財、緑の建物が国登録有形文化財とある。この案内板は後出の写真5を拡大したもの。

茶色、緑色の建物は移築復原されたもので、それ以外の建物は再現構築されたもの。過去に

実際に使われた建物を移築した貴重な建物が多く、これらを重点的に見てきた。

案内図の下側に第一駐車場があり、上方向に、鏡橋を渡り博物館入口がある。

見学したルートは、入口から上に進み、

正門をくぐり、最初に庁舎内を見学した。その後、庁舎を左方向に出て上に進み、放射状の舎房内を見学する。

そして、反時計回りに

更に進み、監獄歴史館を見学した。歴史館を出て再び庁舎前の通路を右方向に進み、教誨堂を見学

して、出口から出た。ここまでの所要時間はおよそ1時間程度かかった。

駐車場で下りて博物館の出口前を通り、博物館の入口まで歩く。博物館の入口ゲートを

通り、専属ガイドの先導のもと、博物館内を見学する。

入口ゲートのメイン道路をまっすぐに進むと、再現構築された正門がある。脇に立つ門番は実物大の人形オブジェ。

左側に「博物館・網走監獄」、右側に「網走刑務所」の板看板が掲げられている。

この正門脇に、敷地内の建物案内板が立っている。

さらに正門をくぐると、真正面に移築復原された庁舎が立っている。

2.2 庁舎

復原された庁舎の玄関を入ると、右手にショップがあり、左手に囚人による北海道開拓の 歴史が展示されている。また奥には典獄室(いまで言う刑務所所長室)が展示されていた。

庁舎内には、昔の樺戸、空知、網走、釧路にあった昔の集治館の解説や、床には囚人たち の開拓した道路、農地、屯田村の場所などが、床一面の大きな北海道地図上に表示されていた。

展示物の中に、博物館・網走監獄の建物の案内図があった。

庁舎を出て、左方向に道路を進む。

2.3 独立型独居房

庁舎を出て、正門からみて右手にある、独立型独居房を見学する。独居房は小さな小屋で

3棟が展示されている。いづれも扉が解放されていて、内部を覗くことができる。独居房の小屋

は独立して建てられているため、隣の囚人と会話とかがもちろん出来ない。

左端は煉瓦造り独居房で、移築復原されたもの。その隣の2棟

は独立型独居房で復原構築されたもの。明かり取りは、入口の小さな窓(食事の搬入口か)しかなく、扉を閉めると

真っ暗ではないものの、かなり薄暗いようだ。

移築復元された登録有形文化財の煉瓦造り独居房。

独居房の隣は、再現構築された浴場があり、内部を見学。脱衣室、浴室を見て回る。

人型のオブジェがリアル過ぎる。

浴場を出て、放射状舎房に向かう。

2.4 放射状舎房

写真13は、移築復原された、放射状舎房と中央見張所の入口。扇のかなめ部分に中央見張所があり、

5つの舎房が放射状に広がっている。案内表示に、五翼放射状平屋舎房とある。全226室あると。旅行の数日前に、

NHKテレビで放映・紹介されていた放射状の監獄で、東京裁判の被告が入れられた巣鴨拘置所も

このタイプ。

中央見張所から、ひとつの舎房を見通す。

中央見張所から、5つの舎房すべてを端まで見通すことができる。

第4舎は、独居房が80房並ぶ。

正八角形の中央見張所。周りはガラス窓。

第1舎の舎房は、菱形の格子(斜め格子)で廊下と仕切られている。向かい側の舎房が見えない

ように工夫されている。共同謀議対策。廊下を歩く看守には内部が見える。

舎房内の生活を展示する、リアルな実物大の人形がところどころに設置されている。

第4舎の通路天井に、脱獄囚の、リアルな実物大模型が展示されている。

「昭和の脱獄王」と呼ばれた白鳥由栄(しらとりよしえ)を模しているようだ。白鳥の来歴はここ↓。

白鳥由栄 (Wikipedia)

それと、専属ガイドが、微に入り細を穿ち、詳しく解説してくれた。もっとも、作家・吉村昭の

「破獄」という小説で読んだことがある。三度か四度の脱獄の方法・経緯を丹念に調査し、小説化している。

放射型舎房を出て、歴史館に向かう途中、道路沿いの舎房の外観を撮影。

舎房見学した後、敷地内に監獄歴史館に向かい、内部を見学する。

2.5 監獄歴史館

歴史館で、ビデオ映像を鑑賞するが、私は単独行動で、内部の展示物を見て回る。昔の囚人たちの日常 の用品などが並べられていた。

歴史館の中にある、現代の刑務所、一人用の見本もあった。テレビ、布団ほか生活用品が展示されていた。

また、食事サンプルも展示されていた。

現在の刑務所(独居房、一人用)の内部。

歴史館の中に、現代の刑務所の部屋を展示していた。複数の囚人が同居する雑居房のようだ。

同じく、現在の独居房、個室が並ぶ。

一人用の個室には、テレビがあり、隣人とは仕切られているものの、なかなか快適そうな環境にはある。

2.6 教誨堂

歴史館を出て、庁舎前の通路を進む途中にある、休泊所。屋外作業で日帰りできないときには、

休泊所で囚人は宿泊していた。

先に見た独立型独居房の隣に、移築復原された教誨堂がある。 その内部には、阿弥陀如来が祀られていた。

教誨堂を最後に、専属ガイドと別れ、博物館出口から売店に向かう。売店の向こう側に 駐車場がある。

なお、今回見学できなかった建物もいくつかある。見学コースからやや離れたところに、

移築復原された二見ケ岡刑務支所というのがり、獄舎としては古いようだ。

それと、監獄食堂というお食事処があって、現在の受刑者が食べているという「監獄食」

メニューがあるとのこと。パンフレットに写真付きで掲載されている。米7麦3のご飯、みそ汁、

焼き魚、副菜2皿のセット定食のようだ。

2.7 印象ほか

博物館・網走監獄のホームページは、ここ↓にあります。参考まで。

博物館 網走監獄

また、博物館・網走監獄を、ウィキペディアのここ↓で紹介している。参考まで。

博物館網走監獄(Wikipedia)

専属ガイドの話を全て聞いていると、見学する建物や展示物を十分に見学することができない。およそ

1時間ほどの時間で、すべてを見学することはできず、自由に見学できればいいのにと思った。

専属ガイド氏は、60歳後半で、わたしとほぼ同年代と思われる。ガイド役をかなり数をこなしているようで、

流暢で、途切れない話し方をされる方でした。

ガイドの話は詳細を極めていて、元看守だったり、刑務官だったかのように、折り目正しく、

律儀な、あるいは教師だったかのような話し方でした。

1時間ほどで、博物館の出口を出たところの、土産物屋をのぞいて、バスが来るまで時間調整する。

3.その他

博物館・網走監獄の見学は、今回の北海道ツアーの最大のイベントだったと思う。明治始めから北海道開拓

に囚人が使役されたということは知識として知っていたが、その現実を目で見、確かめることができ、

改めてそれが大変な労苦を伴うことが実感できた。聴くと見るのとで大違いだった。

吉村昭の「破獄」では、主人公の名前を変えていて、佐久間だったかと思う。以前、読んでいて、 看守だった人たちから聞き取りして、小説化したということで、実話らしい。それで昔の刑務所というのは どういうところなのか、非常に興味があった。博物館を見学できて、実物の獄舎や独房を見ることで 充分満足できた。

本記事を書き終えたところで、ネットで調べたら、博物館・網走監獄のホームページ(前述)を発見しました。 記事に間違いがあるかもしれませんので、正しくはホームページを参照してください。

以上