�@���̋L���́A2020�N2���Ƀ^�u���b�gPC�[���ANexus 7 (2013)�̃o�b�e���[�����������Ƃ��A���� �菇�����L�^���A���Y�^�Ƃ��Ă܂Ƃ߂����̂ł���B

�P�D�����̏���

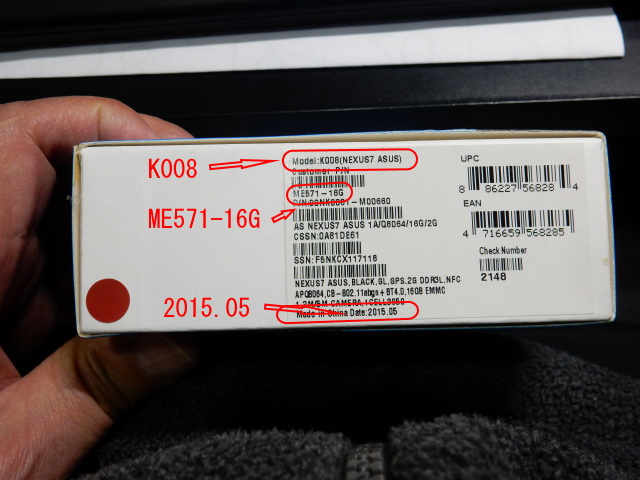

�@2015�N10���ɍw�������A�uNexus 7 (2013) Model:K008, ME571-16G�v�̃o�b�e���[��������

�v����A���̌��ۂ��p�ɂɋN����悤�ɂȂ�B

�[100%�[�d���Ă��A1�A2���u���Ɠd���I�t�̏�ԂƂȂ�A�d���I�����ł��Ȃ��B

�@�[�d�������āA�d���I���ɂ����Andoroid���N������B

�[Nexus7�̎蒠�^�P�[�X�J�o�[�i�}�O�l�b�g����j�̊J�ɂ��x�~�Ɖ������ł��Ȃ��B

�@���펞�A�J�o�[������Nexus7�̓d����

�x�~�ɂȂ�A�J�o�[���J����ƁA�x�~�����ƂȂ�̂����A�J�o�[��߂�ƁA�d���I�t��

��ԂɂȂ�A�d���X�C�b�`�ŃI���ɂ��Ȃ��Ƌx�~�����ɂȂ�Ȃ��B

�[�x�~��Ԃɓ����Ă���̂��A�d���X�C�b�`���I���ɂ��Ă��A�N�����Ȃ����Ƃ��������B

�@�d���X�C�b�`��30sec�قǒ��������Ă��A�Ȃ��Ȃ��A�N�����Ȃ��B���炭�A�[�d���Ă�������

�N���ł���B

�@Amazon�ōw�����������́A�O�����x�����ʐ^1�Ɏ����BAmazon�ŁAASUS�����̃o�b�e���[��

���ɕi���Ȃ��B�����Ă����Õi�̂悤���B

�@�ʐ^���̐Ԏ��́A�M�҂��������R�����g���������B�ȉ����B

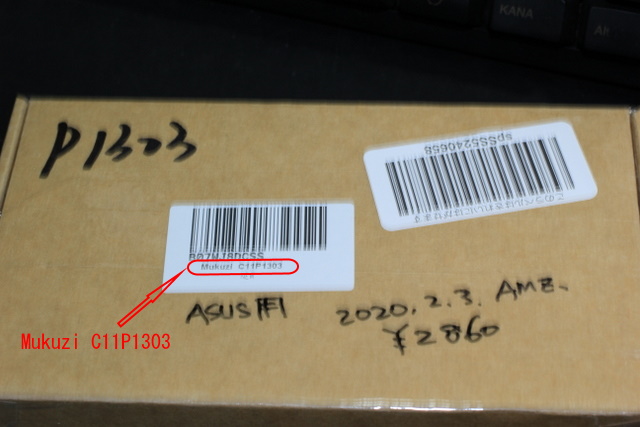

�@Amazon�ŁANexus 7�p�̌݊��o�b�e���[��T�����B�ق��ɂ����������ǁA�]���̗ǂ�����

���̕i���������B

�@�uMUKUZI �o�b�e���[ ASUS Google Nexus 7(2013) K007 K008 K009 ME571 �݊� �o�b�e���[ C11P1303 �d�r 3.8V 3910mAh�v

�@2020�N2��3�����_�ŁA���i��2860�~�������B

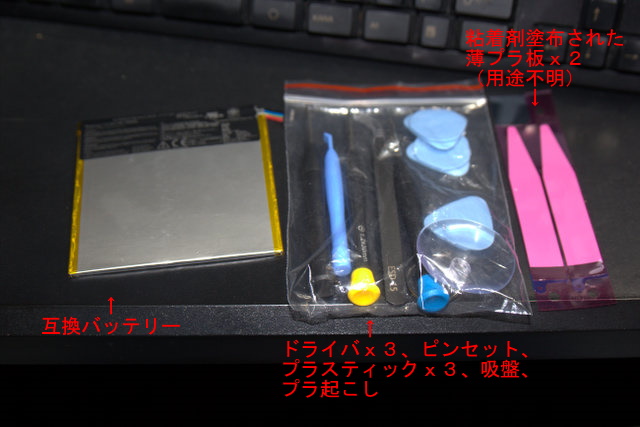

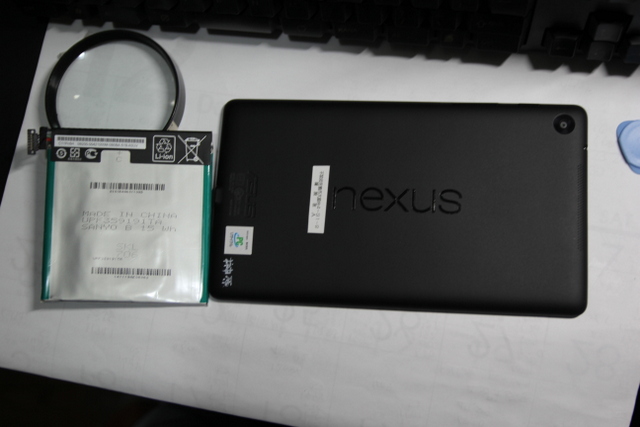

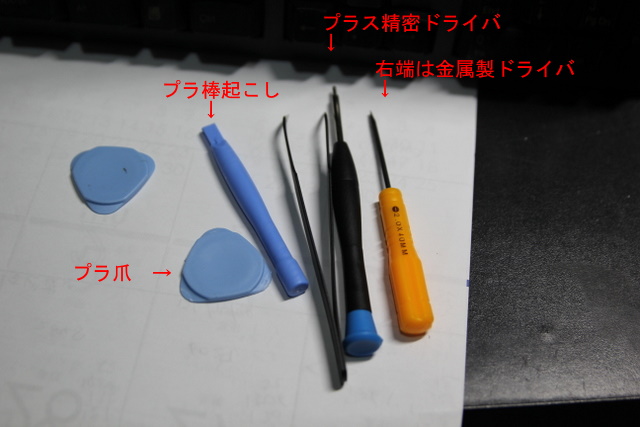

�@�����̂����ɔz������A���̂Ƃ��̊O�����ʐ^2���A���������e�����ʐ^2�E�Ɏ����B�o�b�e���[�̂ق��ɁA ����ނ��t�����Ă����B���F�O�p�`�̂́A�v���łł����X�e�B�b�N�ŁA���Ԃɍ�������� �����J����Ƃ��̃c�[���B�������F�̃v���_�́A��[���b��ɂȂ��Ă��āA��������ԂɊb�� ����ăe�R�̂悤�Ɉ����N�����c�[���B

�@�E�[�̃s���N�̔����v����2���̗p�r�E�g�����͕s���B�����ɔS���܂��h�z���Ă���B�ق��� �s���Z�b�g�A�z�Ղ���������Ă����B

�@�ȏ�̕��i�A�H���������Ƃ���ŁA�o�b�e���[������Ƃ����{�����B

�@����ƁA�ȉ��̌�����Ƃ͂킽���̏ꍇ�E�P�[�X�ł����āA�e���̐ӔC�ɂ����Ď��{���ꂽ���B

�Q�D�������

�@2��5���ߑO���ɁA������Ƃ����{�����B���ۂ̌����́A9:00���ɊJ�n���A11:00���ɏI�������B

�r���A�f�W�C�`�̃J�����Ń����Y���������Ȃ���A�o�߂�s�x�B�e���Ă����B

�@������Ƃɓ�����A�l�b�g�Ōo���҂̃u���O�Ȃǂ�T�����B���ɎQ�l�ɂȂ����T�C�g�́A�������B

�@

Nexus7 2013�̃o�b�e���[���������Ă݂��@2016�N9��27���̋L���H

�@��Ɠr���̗v�_���A�ʃT�C�g��YouTube������Q�Ƃ����肵�Ă��āA�悭�܂Ƃ܂��Ă���B����ƁA�R�����g

�ɂق��̐l�̎��s�k�Ȃǂ������B

�@���ۂ̌�����Ƃ́A����PC�̑O�ŁA���̃T�C�g�����Ȃ����Ƃ�i�߂��B

�Q�D�P�@�������

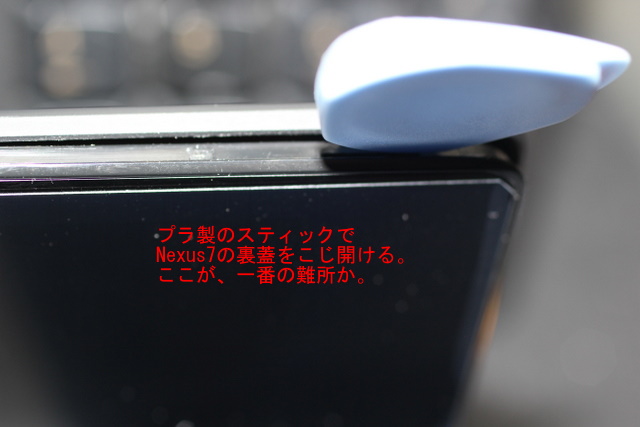

�@Nexus7�{�̗̂��W���O�����Ƃ����Ƃ̓X�^�[�g�����B���W�O�����A�ȉ���A�̍�Ƃ̒���

�����Ƃ������Ƃ������B

�@�Ƃ����̂́A�v�����X�e�B�b�N���������߂邾���̌��Ԃ��S�R�Ȃ��A��[���ׂ��A��������

�}�C�i�X�h���C�o�Ŗ�����茄�Ԃɍ����������Ƃ������Ƃ�����B���̂��߃v���X�`�b�N�i�PP���H�j

�̗��W���������������Ƃ�����i��o�̎ʐ^22�Q�Ɓj�B

�@�����ł��Ȃ��A�����ł��Ȃ��ƁA����ꓬ���Ă�����A�悤�₭�̂��ƃv�����X�e�B�b�N��

�ꂩ���������ނ��Ƃ��ł����B

�@�v�́A�����`��Nexus�{�̂́A�d���{�^���̂Ȃ����̒��ӂ́A�^�t�߂���Ԃ���݂₷���B

30�p�̃v������K�̗��[�������āA���������Ȃ���悤�ɁANexus�{�̂�����܂���B�f�B�X�v���[

�K���X�������āA����قǂ���܂Ȃ�����ǁA�����͂���ނ悤���B

�@���̏����̌��ԂɃ}�C�i�X�h���C�o��[��}�����A�����L���A�����Ńv����}��

������B�ʐ^3�B���ꂪ��������A���Ƃ͊ȒP�B

�@�v�����X�e�B�b�N��}�������܂܁A���ӂɉ����č��E�Ɉړ������A���Ԃ��L����B�����`��

4���̒��_���ɁA���W���Œ肷��m�b�`������悤�ŁA�������T�d�Ƀv���ŊO���B�c��3�ӂ�

���J��ɊO���Ă����B

�@�O�������W�ƁA�f�B�X�v���C���i�{�̑��j�̓������ʐ^4�Ɏ����B

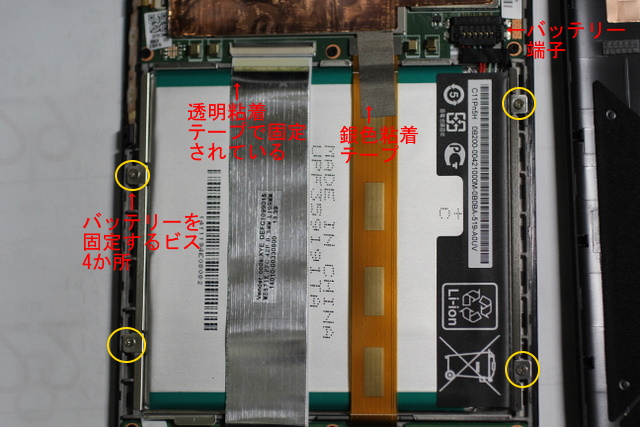

�@�{�̑����g�債�����̂��ʐ^5�Ɏ����B�o�b�e���[�͗ΐF�̘g�̂قڐ����`�����Ă���B

�o�b�e���[�̏���A��̃t���b�g�P�[�u���A���̃t���b�g�P�[�u���������Ă���B�o�b�e���[

�̓d���[�q�͉E��ɂ���B

�@�e�P�[�u��2�{�́A�[�q����E���h�~�̂��߁A�S���e�[�v�ŌŒ肳��Ă���B

�@�o�b�e���[���Œ肵�Ă���r�X�́A4�����B�ʐ^5�̉��F�ۂŎ����B

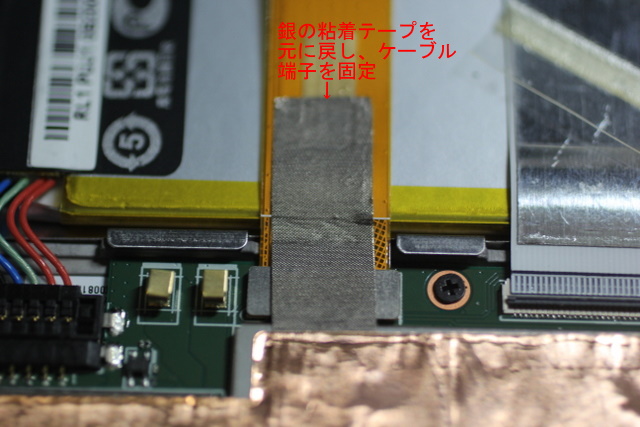

�@���P�[�u�����Œ肷��A��F�S���e�[�v��T�d�ɔ������B�e�[�v�͌�ōė��p����̂ŁA

�[�ɗ��߂Ă����B

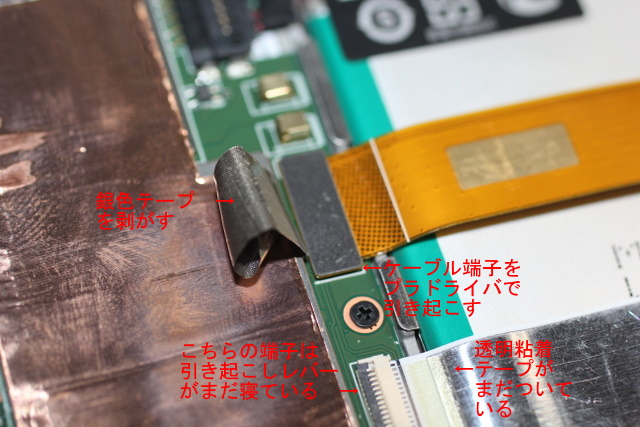

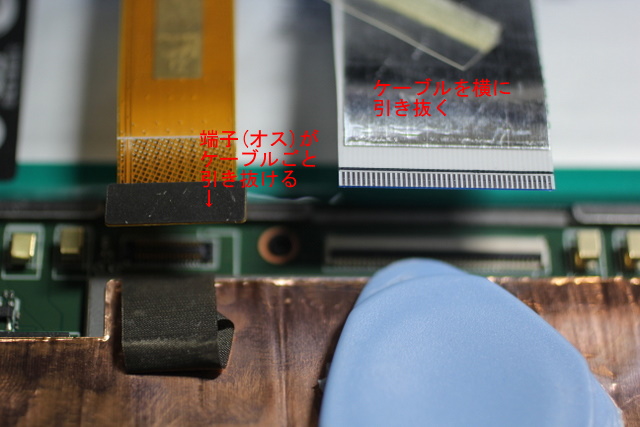

�@�P�[�u���[�q�́A�I�X���X�^�̃X�i�b�v�{�^���`���̒[�q�ŁA�ʐ^6�̋�F�̔̒[���A

�e�R�̌����Ńv���h���C�o�ň����N�����ƊO���B

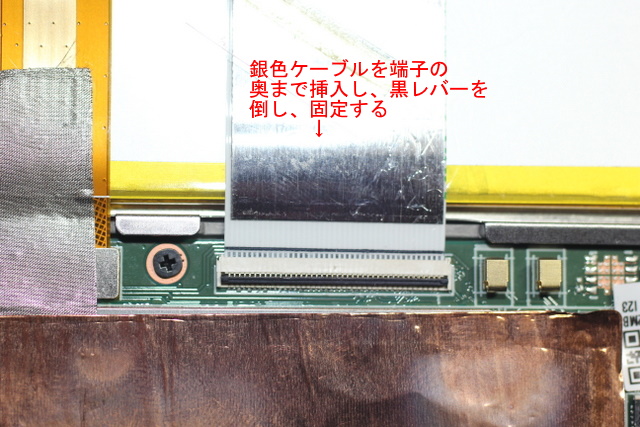

�@����A��P�[�u���̒[�q�́A�t���b�g�P�[�u����[�q�ɍ������݁A���o�[��|�����ƂŐڑ�

�Œ肷��^�C�v�B�ʐ^6�̓��o�[���|��Ă��āA��P�[�u���͌Œ肳�ꂽ��Ԃɂ���B

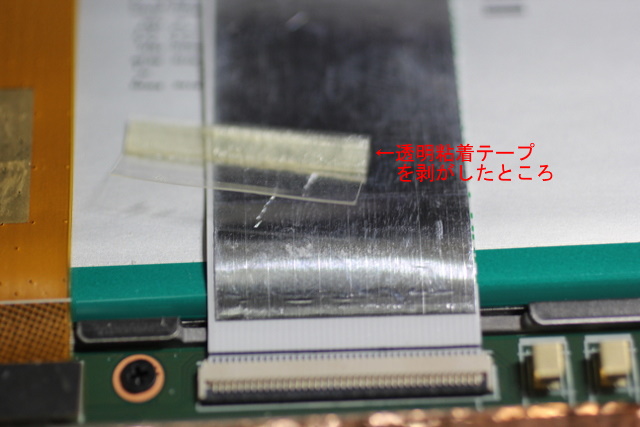

�@��P�[�u���̖��[�ɂ��A�����S���e�[�v�ŃP�[�u���������Ȃ��悤���u����Ă���B�����S�� �e�[�v���T�d�ɔ������B������ė��p����̂ŁA�K���ȏꏊ�ɒ���t���Ă����B

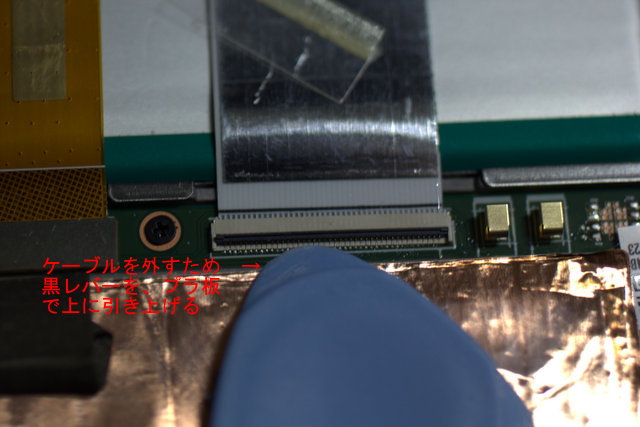

�@��P�[�u���̒[�q�ɂ��Ă���A�����ג������o�[���v���ň����N�����B

�@��P�[�u�����������i�ʐ^9�ł͏�����j�Ɉ��������A�O���B

�@�Ō�ɁA�o�b�e���[����{�̊�ՂɂȂ���d���P�[�u���̒[�q���A�[�q�̒[���e�R�� ��Ɉ����グ�A�O���B

�@�o�b�e���[��{�̂ɌŒ肷��A4�{�̃r�X���h���C�o�ŊO���B

�@����ŁA�o�b�e���[������{�̂�����O�����Ƃ��ł���B

�Q�D�Q�@�o�b�e���[�������

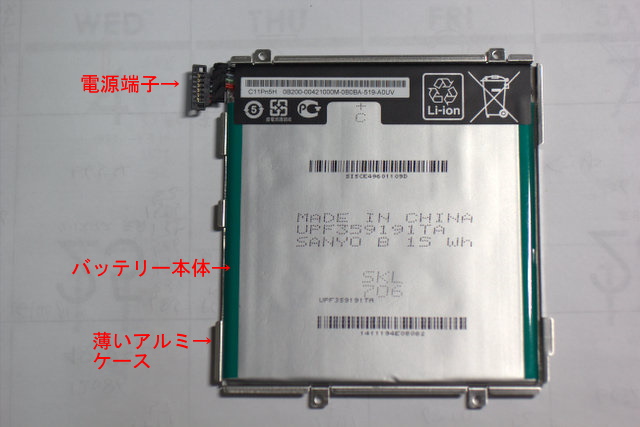

�@���O�����o�b�e���[�̕\���A�������ʐ^11�Ɏ����B�o�b�e���[�͔����A���~�g�Ɏ��[�����

���āA�o�b�e���[�����̓A���~�g���O���K�v������B�A���~�g���ė��p����̂ŁA�ό`�����Ȃ�

�悤���ӂ��K�v�B

�@�A���~�g�ɁA�����t�B�������\���Ă��āA�A���~�g���O���Ƃ��Ɏז��ɂȂ邪�A�j��Ȃ�

�悤�A���~�g���O���B�A���~�g���O���Ƃ��̗l�q���A��ɏЉ���T�C�g��YouTube���悪�f��

����Ă��āA�Q�l�ɂȂ�B

�@���O�����A���~�g�ƌÂ��o�b�e���[�̕\�Ɨ��B���t�B�����̓A���~�g�ɔS���܂œ\��� ���Ă��邾���B

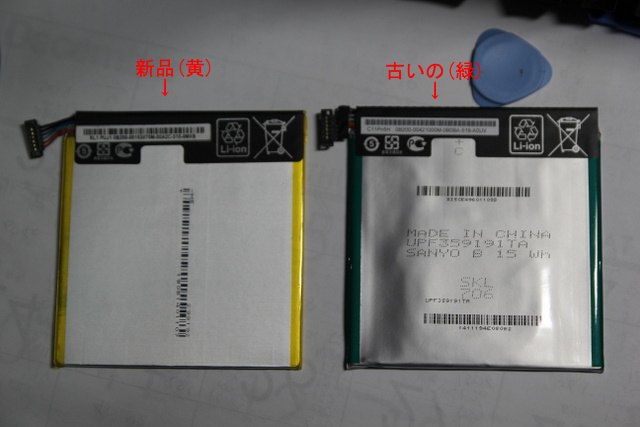

�@���O�����o�b�e���[(��)�ƐV�i�̃o�b�e���[(��)�B

�@�V�i�̃o�b�e���[���A���̂悤�ɃA���~�g�Ɏ��[�B

�@���Ƃ́A���̂悤�ɋt���ɑg�ݗ��Ă邾���ƂȂ�B

�Q�D�R�@�g�����

�@�A���~�g�ɓ��ꂽ�o�b�e���[���A�{�̂Ɏ��t����̂����A�o�b�e���[����L�т铱����

��Ⓑ���̂ŁA�r�X�Œ肷��O�ɁA�����̒[�q��d���R�l�N�^�ɐ�Ɍq����B

�@�[�q���ォ�牟�������邱�ƂŐڑ��ł���B���̂Ƃ��A�v���_���g�����ƁB�V�i�o�b�e���[�ɂ�

�d�C���c���Ă���\��������A�����h���C�o���ƁA�Ԉ���ăV���[�g���邱�Ƃ���B

�@�[�q�ɐڑ���A�o�b�e���[��{�̂̏���ʒu�ɒu���B��Ⓑ�߂̓�����������ɓ˂��o��̂ŁA

���Ɏw�ŋȂ���B

�@���̌�A4�������r�X�~�߂��A�o�b�e���[���Œ肷��B

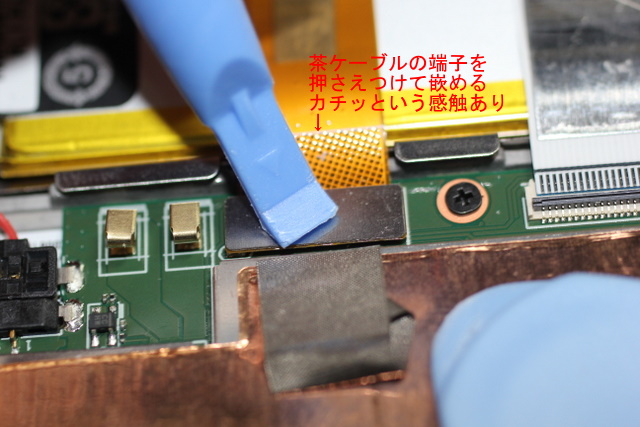

�@���P�[�u���̐�[�̃I�X�[�q�B

�@�{�̂̃��X�����ɉ��������āA�Ƃߍ��݁A�ڑ�����B�J�`�b�Ƃ������G����B

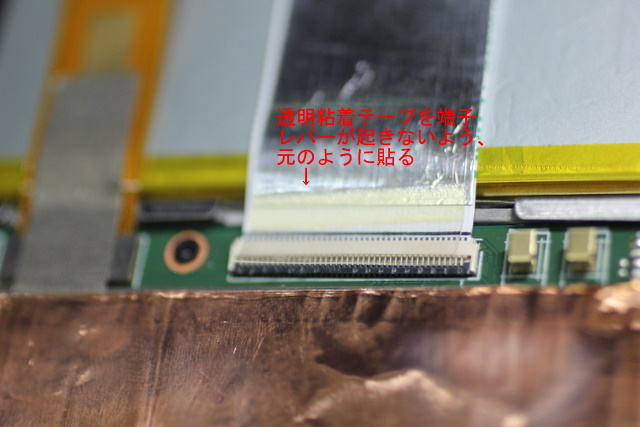

�@��F�S���e�[�v�����̒ʂ�A�\��B�[�q�̕����オ��h�~�p�̂悤���B

�@��P�[�u�����A�[�q�����牜�܂ő}�����A�����o�[��|���A�ڑ��E�Œ肷��B��e�[�v��

�������艜�܂œ���邱�ƁB�Ȃ��Ȃ����܂œ�����Ȃ��������A���x�J��Ԃ����B

�@��P�[�u�����Œ肵����A�����S���e�[�v��[�q�ɓ\��B����������オ��h�~�p���B

�ʐ^20�F��P�[�u�����[��[�q�ɑ}�����A���o�[��|���ČŒ�(��)

�����S���e�[�v�����̈ʒu�ɒ���t����(�E)�@�i�N���b�N�F�g��j

�@�ȏ�œd�C�n���̐ڑ��������������ƂɂȂ�B

�@�Ō�ɁA���W��{�̂Ɏ��t����B�ʐ^22�B���W�������J����Ƃ��A�������h���C�o�� �g�������ƂŁA�����������ł��Ă��܂����B

�@���W��{�̂Ɏ��t����Ƃ��A�v���X�`�b�N�̃m�b�`���p�`�b�ƕ܂鉹������B����� �g�������B

�Q�D�S�@�ċN��

�@�g�ݗ��Ċ�����́A�{�̗����ƁA�Â������o�b�e���[�B

�@��ƂɎg��������ށB�E�[�̋����}�C�i�X�h���C�o�ȊO�́A���ׂăo�b�e���[�w�������Ƃ��� �t���i�B�c��h���C�o2�{�A�z�Ղق��͎g��Ȃ������B

�@�d���{�^���������āA�d���I���ɂ���B"Google"�A"Android"�̕\���ɑ����āA���i�� �X�^�[�g��ʂɂȂ����B

�@�o�b�e���[��������ɂ́A�o�b�e���[���ɂ܂�50%�قǂ̓d�C�c�ʂ������āA���炭�� �[�d�����ɗ��p�ł����B

�R�D�܂Ƃ�

�@�o�b�e���[�������āA5���قnjo�߂������A�܂������V�i���l�̋����������Ă���B�P�[�X�̊J��

�ŁA�}�O�l�b�g�ɔ������āA�x�~�Ɖ������ȑO�Ɠ����悤�ɂł���B�܂��A�t���[�d��100%�܂łł��A

���̌�̌������x���A�V�i�̂Ƃ��Ɠ����悤��1�T�Ԃقǂ��悤�ɂȂ����B

�@����ŁANexus7(2013)�����������Ǝv���BASUS�����o�b�e���[�̎�����4�N���قǂƂ������Ƃ��B

�@�^�u���b�gPC�[���́A�m�[�gPC�ɔ�ׁA�g�ѐ������Q�ɗǂ��̂ƁA�d�r�E�d���̐S�z������ق�

�K�v�Ȃ��̂ƁA�C���^�[�l�b�g�ɊȒP�ɐڑ��ł���̂��D��Ă���B

�@�V�����^�u���b�gPC�킸�ɍς��Ƃ����肪�����A�������B

�@�ȏ�